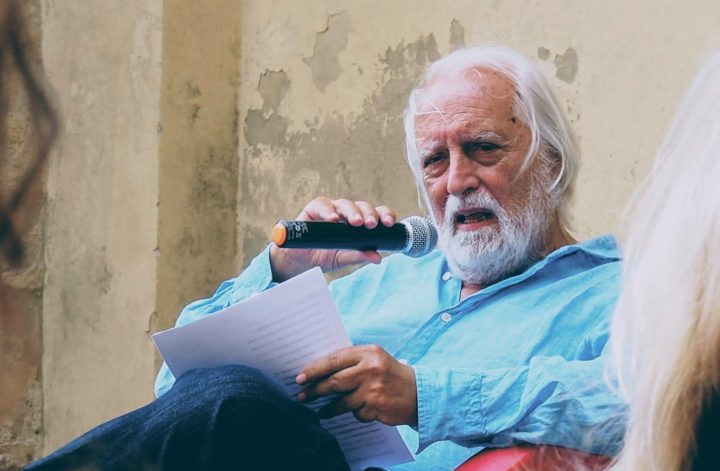

«Il Jazz andrebbe insegnato all’asilo. Nessuno ha mai affrontato, nel campo degli studi sul jazz, l’idea della socialità, dell’interplay, della relazionalità potente che c’è in questo genere musicale. Non si tratta di una musica individualistica e l’idea che spesso abbiamo di cosa sia l’improvvisazione è sballata». Maurizio Franco è un fiume in piena. Musicologo, docente di Storia ed estetica del jazz e di Analisi delle forme compositive e performative jazz ai Civici Corsi di Jazz di Milano, già direttore didattico dei corsi stessi, direttore artistico di importanti rassegne e festival jazzistici, autore di libri e di articoli, conduttore radiofonico e critico musicale, da decenni attraversa in lungo e in largo il panorama jazzistico italiano e internazionale.

Cosa è dunque il jazz?

È una musica collettiva che insegna all’individuo a essere persona, perché la persona ha un suo suono, un suo ritmo. Nel jazz ci sono elementi di libertà e di personalità, ma tutto è continuamente ricondotto all’interno di una dinamica di gruppo, perché ci si esprime al meglio in una dimensione collettiva. Si tratta di un genere molto differente dagli altri. Ad esempio, nella musica classica il compositore non è lì con chi suona, c’è un direttore d’orchestra e un gruppo che esegue delle parti, siamo dunque in presenza di un diverso tipo di socialità; l’individuo non ha lo stesso tipo di predominanza e contemporaneamente di relazionalità con gli altri. Nel jazz se non ascolti quelli che sono con te non viene fuori la musica.

Proprio sul tema dell’ascolto, all’inizio dei suoi corsi di studio lei invita gli studenti a non concentrarsi solo sul solista, ma ad ascoltare quello che fanno gli altri musicisti. L’orecchio, normalmente, tende invece a isolare il solista trascurando il resto.

Dico sempre: «Attenzione, è l’orecchio del dilettante che fa così, l’orecchio del professionista, che poi deve suonare con gli altri, deve cogliere il gioco generale delle parti. Altrimenti non farete mai musica, aspetterete di fare l’assolo e il resto lo demanderete al computer, ma non funziona così».

Quindi il jazz è una musica che educa alla socialità?

Al massimo. Nessun’altra musica nel mondo occidentale ha così connaturata l’idea dello stare in una comunità ascoltandosi, facendo attenzione ai suggerimenti degli altri per portarli nella propria individualità. Anche i più grandi solisti hanno questo tipo di relazione. Chi dice di no è perché non ha un’idea chiara dei meccanismi che muovono questo genere musicale. Per esempio, il jazz viene erroneamente insegnato come musica scritta mentre è una musica audio tattile, una musica cioè che unisce nella performance aspetti scritti ad aspetti orali; e quando si dice performance si dice relazione. Perché non suoni solo quello che trovi scritto, ma ti relazioni e ti metti in contatto con gli altri. Per questo dico che il jazz andrebbe insegnato ai bambini, perché quello che fa l’altro lo devi ascoltare. Bisogna insegnare alle persone che se ascolti gli altri migliori anche te stesso.

Nell’immaginario comune il jazz invece viene percepito ai due poli estremi: o musica di nicchia o musica per creare una certa atmosfera durante certi eventi. Comunque, una musica da intellettuali.

Oppure solo come musica che viene da oltre Oceano, senza considerare che rappresenta un genere di apertura e che sin dalla sua nascita ha inglobato, e continua a inglobare, altre tradizioni, che si può esportare, personalizzare usando i propri materiali pur continuando su quello spirito e quella estetica che le sono propri. Per questo è scaturita una scena jazzistica europea importante da subito.

Quindi, lei sostiene che il jazz «andrebbe insegnato ai bambini», che «è una musica che educa alla socialità», ma qualche sera fa ha anche affermato che, insita dentro a questo gioco individuo-comunità proprio del jazz, c’è un’idea profondamente cristiana. Cosa intendeva dire esattamente?

Penso di essere forse l’unico a dire una cosa simile. Al bando i luoghi comuni per cui il jazz sarebbe la musica del diavolo, la musica dei bordelli o altre credenze simili. Tutti questi aspetti ci fanno dimenticare ciò che poi questa musica è nella realtà. Il mio ragionamento è per la verità semplice e ricollega i punti espressi sin qui: se l’individuo sta nel collettivo e il collettivo dà all’individuo quello che gli serve e stanno tutti insieme, allora è evidente il richiamo a un’idea comunitaria cristiana. Sono idee che l’Occidente ha cancellato promuovendo una concezione dell’artista come entità individuale, mentre per le culture africane, ad esempio, l’arte è sempre espressione di una collettività. Il jazz aggiunge a questo l’individualismo, senza però perdere di vista il rapporto con gli altri. E poi tanti compositori di jazz scrivono per i loro musicisti. Mingus, Ellington lo facevano. E tu come musicista non sei solo l’esecutore, sai che quel pezzo è stato scritto pensando al tuo stile, al tuo pensiero, alle tue caratteristiche; anche se non fai una nota di improvvisazione, stai suonando una musica che è stata scritta per te. Questo ci fa capire la differenza della composizione jazz rispetto ad altri tipi di composizione. Mi sembra che questo modo di intendere abbia a che fare con il cristianesimo, nel senso di valorizzazione della persona all’interno di una dimensione comunitaria. L’uno necessario e imprescindibile per l’altro.

Come si può ridurre la distanza tra jazz e grande pubblico che spesso la percepisce come una forma artistica difficile?

I sistemi sono sempre gli stessi: l’educazione alla cultura e all’ascolto. Se non vieni educato a fare attenzione, a prestare l’orecchio a tutto quello che accade, allora diventa tutto difficilissimo. Senza dimenticare che oggi si impone una visione del mondo prettamente individualistica, che esalta il successo del singolo. Una spinta così forte verso il successo solipsistico è una delle implicazioni connaturate all’approccio consumistico alla società. Lo ripeto: il primo punto è ascoltarsi. Spieghiamo ai bambini come è bello fare musica con gli altri esprimendo sé stessi e forse costruiremo delle persone migliori domani.

Alessandro Vergni

Intervista pubblicata su L’Osservatore Romano del 7 gennaio 2023