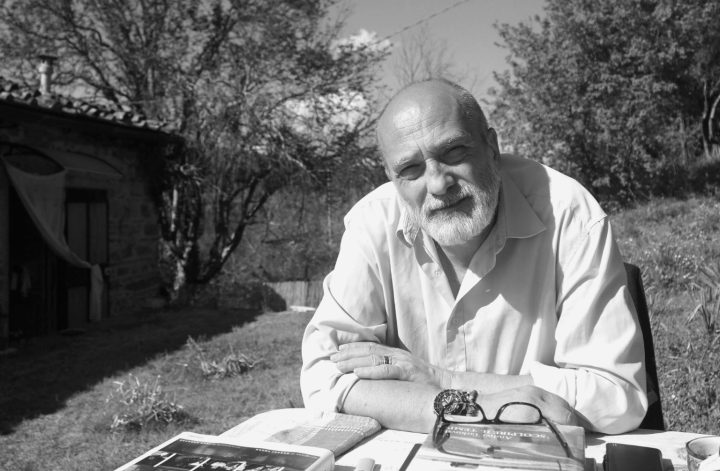

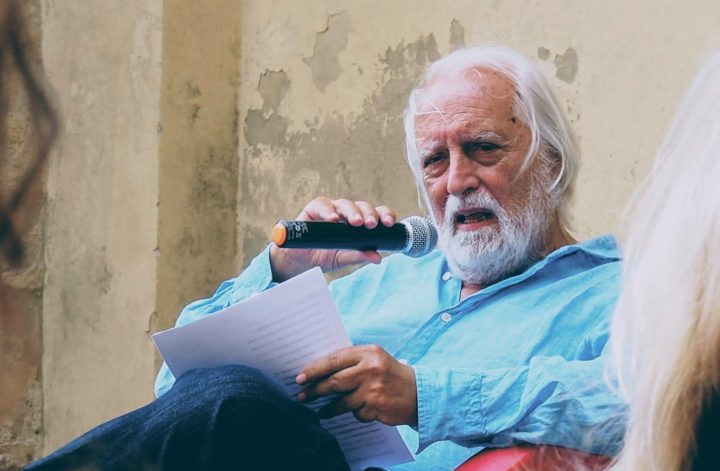

Andrea Ulivi è editore, docente alla Scuola di Editoria di Firenze e fotografo. Ci siamo conosciuti qualche anno fa all’Atelier delle Arti a Castagneto Carducci. Mi accoglie nella sua casa alle porte di Firenze. Sta preparando il pranzo, spaghetti con le sarde. Mentre la pasta cuoce mi mostra il suo arsenale di macchine fotografiche e i libri dei grandi fotografi che lo hanno maggiormente influenzato. Mangiamo in giardino sotto un sole che, più che mostrare la primavera, annuncia già l’estate. Sullo sfondo, lavora di fino un merlo sopra le frasche.

«Insomma, l’immagine non è questo o quel significato espresso dal regista, bensì un mondo intero che si riflette in una goccia d’acqua, in una goccia d’acqua soltanto!» Iniziamo con questa citazione da Scolpire il tempo del regista russo Andrej Tarkovskij – dice Andrea Ulivi. Qui c’è tutto, non solo la fotografia, ma la poesia, il cinema, l’arte, la vita. Non è una questione soggettiva, non è ciò che l’autore pensa o fa, ciò che all’autore piace o ciò che vuol portare, ma è il «mondo intero che si riflette in una goccia d’acqua, in una goccia d’acqua soltanto!».

Quando avevo undici anni mio padre, appassionato di fotografia, mi appese al collo la sua vecchia Ferrania Condor I, una macchina del 1949 prodotta interamente a Firenze dalle Officine Galileo. Era chiamata la Leica italiana. Da lì iniziai a immedesimarmi con quella macchina. Perché con la macchina ti devi immedesimare, deve diventare il tuo occhio. Era il 1971, non c’era l’esposimetro, non c’erano automatismi, non c’era il digitale. Era tutto manuale e mio padre mi insegnò a leggere la luce. E questa è una cosa che ti rimane dentro. Anche adesso saprei dirti che tempo e che diaframma ci vuole per fotografare quella pianta laggiù.

Fotografare significa scrivere con la luce…

È la luce che ti permette di vedere un oggetto. Se ti permette di vederlo, ti permette di scriverlo e descriverlo, ti permette di rappresentarlo.

Penso alle tue foto sull’Armenia, nelle quali domina il buio e poi accade la luce.

Tecnicamente, scrivere con la luce implica che posso scrivere su una superficie bidimensionale quello che vedo davanti a me attraverso la macchina. Esistenzialmente la cosa assume però una profondità maggiore. Cos’è per me la luce in Armenia? È la folgore che sta fuori sull’altopiano; una luce che ti può tramortire. Poi entri nella chiesa… buio. Ci sono solo finestrelle e candele. È come il ventre di una donna; in fondo questa intuizione l’avevano già avuta i rinascimentali fiorentini con Santa Maria del Fiore, pensato come l’utero della madre di Dio. E nelle chiese e nei monasteri armeni ne fai esperienza. Entri dentro come nel segreto del corpo di una donna dove non trapela la luce ma ne scaturisce la vita. L’unica luce che filtra è quella che arriva dalle piccole finestre e dalle candele. È come se il buio interno condensasse tutto il fulgore esterno attraverso pochissimi raggi. Il resto, il buio, è luce raggrumata. Le finestre fanno filtrare solo alcuni raggi ed essi ti permettono di scrivere quell’oscurità trascendentale, quello che si riesce a percepire dentro il ventre delle architetture armene. Ti permettono di vivere il silenzio, ti permettono di scrivere il silenzio.

Il tuo legame con l’Armenia è forte. Da cosa nasce?

È il mio luogo dell’anima, come direbbe James Hillman. È il luogo in cui ho ritrovato, più che in ogni altro posto, me stesso, l’essenza di me stesso. Per fotografare ho bisogno di innamorarmi di quello che vedo per poter arrivare a guardarlo. È come se dovesse baluginare un’infatuazione, un’adesione, una compassione. Una commozione. Per me la fotografia non è denuncia, non è voler mostrare qualcosa o fissare un istante, ma domanda: chi sono io che ti fotografo e chi sei tu che ti fai fotografare? Scriveva Paul Valery: «Gli occhi sono organi che servono a chiedere». Ad esempio, oltre all’Armenia, ho fotografato la vita dei monaci del monastero di San Miniato al Monte a Firenze. Quando mi fu chiesto risposi: ci posso provare, però lo farò soltanto se capirò che, come il vostro lavoro è preghiera, anche il mio lavoro sarà preghiera. Voi state lavorando e pregando, ora et labora – i monaci di San Miniato sono benedettini olivetani – e io con voi sto lavorando. Ma se questo non diventa preghiera non riuscirò a farlo. Ho vissuto con loro tre giorni, nel monastero, con i loro orari e la loro regola e sono nate le foto che ho esposto in due mostre. La preghiera è domanda. E quelle immagini erano la mia domanda. Dunque, il mio rapporto con l’Armenia è semplicemente amore, un amore incredibile, un amore sconfinato che non avevo mai provato prima per nessun altro luogo. Ma allo stesso tempo una domanda, una domanda che è solo stupore. Quelle foto sono il frutto di quell’amore, di quello stupore.

Che valore ha fotografare un luogo e cosa dovrebbe muovere la fotografia di un luogo nell’anima di chi guarda?

Mi vengono in aiuto nel risponderti due maestri. Wim Wenders dice: «Tra qualche milione di anni, quando non ci sarà più nessuno … saranno alcuni di questi luoghi a ricordarsi di noi. … I luoghi hanno una memoria. Ricordano tutto. … Forse è per questo che fotografo soprattutto i luoghi: per non dare per scontata e sottintesa la loro esistenza. Per fare appello alla loro capacità di ricordare affinché non ci dimentichino». Affinché non ci dimentichino, quel “ci” è volutamente scritto da Wenders in corsivo. Per questo fotografo luoghi, per non essere dimenticato, per non essere dimenticati. Quanto alla seconda questione che poni lascio intervenire direttamente Roland Barthes che scrive a proposito di una foto di una casa spagnola (Alhambra, di Charles Clifford): «Una vecchia casa, un portico in ombra, un tetto di tegole, una sbiadita decorazione araba, un uomo seduto contro il muro, una via deserta, un albero mediterraneo: questa fotografia antica mi commuove perché, molto semplicemente, è là che vorrei vivere». La foto di un luogo deve far nascere il desiderio di abitare là, di esserci. Non è quindi un problema di foto bella, di dettagli riusciti, di perfezione della composizione. È piuttosto una questione di suscitare un desiderio di appartenenza. Come la foto di Robert Frank in The Americans dal titolo Ascensore – Miami Beach su cui Jack Kerouac scrive: «E dico: quella ragazzina ascensorista tutta sola che guarda in su e sospira in un ascensore pieno di demoni confusi, come si chiama? Dove abita?». Come vedi non è una questione di perfezione formale ma di anima, di vita…

Parlando del rapporto con i tuoi maestri citi Mario Luzi e Andrej Tarkovskij. Strano che non siano due fotografi, ma un poeta e un regista. Come ti hanno influenzato?

Faccio una premessa, anzi due. Primo: nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare persone grandi, tra cui Mario Luzi e Andrej Tarkovskij, ma non solo, anche Piero Bigongiari, Divo Barsotti, Giovanni Testori, Leo Moulin, Geno Pampaloni e tanti altri. Secondo: per me è stato fondamentale non semplicemente organizzare un incontro pubblico e poi ci vediamo alla prossima occasione, ma cercare di ricordarmi, di avere sempre presente, che queste persone hanno cose importanti da dire a me, alla mia esistenza, e che quindi vorrei entrarci in rapporto. Il maestro di Tarkovskij non era un regista, era un poeta ed era suo padre, Arsenij Tarkovskij, tanto che Andrej mette le poesie del padre in quasi tutti i suoi film.

Dai miei maestri ho cercato di imparare la grande umanità che li ha spinti a creare le opere che hanno fatto. Una determinata posizione nei confronti della vita. Mi interessava quella posizione. Poi, che la mia vita fosse come la loro o diversa non è mai stato un punto di discussione. Condividevo con Luzi la sua umanità. Capitava che mi chiedesse di leggergli le sue poesie appena scritte perché diceva che non aveva ancora abbastanza distacco da esse e aveva bisogno che gliele leggesse un altro.

Con Tarkovskij si parlava di cinema, ma soprattutto si parlava della vita e del suo senso. Scolpire il tempo è il più grande saggio sul cinema mai scritto perché tratta, sì, di cinema, ma come rappresentazione della vita. È un libro sulla vita e sull’arte.

A me, quello che interessava era la vita e un maestro, se è tale, dovrebbe aiutarti a camminare sulla strada della vita. Dovrebbe accompagnarti su di essa. Per questo posso dire che loro sono stati i miei maestri. Come una delle tante volte che sono andato a trovare Bigongiari nella sua casa sul lungarno fiorentino, e lui fissando San Miniato sulla collina davanti – eravamo in terrazza – come preso da un pensiero improvviso e quasi parlando tra sé, mi disse: lo sai Andrea, la poesia, come tutto nella vita, nasce da un rapporto. Se non c’è un rapporto non nasce niente. Anche Leopardi, senza il rapporto con la siepe non avrebbe scritto l’Infinito.

Io condividevo con quelle persone questo. Con la fotografia, con la poesia, mi interessava la vita. E la fotografia e la poesia sono il frutto di un rapporto.

Viviamo all’interno di una giungla di immagini. In occasione del Piccolo Festival dell’Essenziale, nel 2019, Giovanni Gastel, recentemente scomparso, ha detto: fotografia non è trasmissione dati. Cosa ti fa riconoscere una foto come foto?

Quello che ti fa dire che una poesia è una poesia e non solo un testo. Serve ovviamente anche una lettura tecnica, però alla fine quello che vince è ciò che quella fotografia ti trasmette e continua a trasmetterti nel tempo. Ti deve trasmettere uno sguardo, una volta e per sempre.

Che una foto trasmetta uno sguardo è un ribaltamento…

È fondamentale, perché è il «mondo intero che si riflette in una goccia d’acqua, in una goccia d’acqua soltanto!». A riflettersi è il mondo. Ti mette in un rapporto intimo con ciò che stai fotografando. Fotografiamo un oggetto o un soggetto? Me lo domando spesso. Chi è il soggetto della fotografia: chi fotografa o chi è fotografato? E quale è l’oggetto della fotografia? Vedi che la fotografia è domanda? Ed è vera fotografia se continua a portare questa domanda, perché il mondo continua a riflettersi. Per cui la fotografia ti consegna uno sguardo. Se tu che fotografi sei libero di stare di fronte a quello sguardo allora si innesca una sintonia e la foto comunica quella sintonia. Di un grande ritrattista si dice “ha colto l’anima, è entrato in sintonia”. La fotografia non è un’azione della banalità, è una creazione, non è mai banale.

L’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. È cioè il mondo intero che si riflette in una goccia d’acqua unica e irripetibile. La Bibbia dà spunti interessanti alla fotografia: immagine, somiglianza, creatura irripetibile.

Non si può fotografare a caso. Semmai si può essere colti di sorpresa dalla foto scattata, per cui ti accorgi che in quell’immagine affiora, o comincia ad affiorare, qualcosa che non ti aspetti. Ciò dipende dall’apertura che hai.

Tu fotografi in bianco e nero. Perché togliere colore a ciò che il colore ce l’ha?

Ti risponde Tarkovskij: «Per quanto possa apparire strano, nonostante il mondo che ci circonda sia colorato, la pellicola in bianco e nero ne riproduce l’immagine in maniera più vicina alla verità psicologica, naturalistica e poetica di quest’arte che è basata sulle caratteristiche della nostra vista, oltre che del nostro udito» (A. Tarkovskij in Scolpire il tempo). Questa è stata per me la conferma del motivo per cui facevo bianco e nero. La ragione per cui ho iniziato a farlo, invece, è che mio padre mi ha insegnato a fotografare così. L’attrazione del bianco e nero è molto forte perché mi permette di concentrarmi sulla forma che è lo specchio di una verità psicologica e del cuore. Invita a concentrarsi sul punctum, sull’essenza. Il colore può sviare; potresti essere colpito dall’azzurro del cielo e non vedere una cosa più importante che sta più sotto. Inoltre, il nostro occhio percepisce il colore, ma la quantità e la varietà di colore percepita non potrà mai essere totalmente riprodotta da una fotocamera. Quindi rischi di fare una copia della realtà. Ma la fotografia non è la copia della realtà, è la sua ricreazione attraverso la materia visiva. Il bianco e nero di per sé, per suo proprio assunto, è una rappresentazione della realtà. Ovviamente ci sono molti grandi fotografi del colore – penso al mio amico Giovanni Chiaramonte ma anche a Joel Meyerowitz, a Stephen Shore, a Luigi Ghirri, allo stesso Wim Wenders – che non usano il colore per copiare la realtà, per replicarla, ma per interpretarla.

Normalmente parliamo di bianco e nero come di assenza di colore, ma sono due colori anche quelli.

Diciamo bianco e nero indicando l’inizio e la fine della scala, ma fra questi due intervalli esiste una gamma di grigi che è molto più ampia della varietà dei colori che una fotografia può rilasciare. E poi ricordiamoci che la fotografia è nata così, in bianco e nero.

Prima di pranzo abbiamo parlato di inquadratura. Che peso ha nel tuo lavoro?

«L’essenza della tecnica del fotografo è la citazione fuori contesto. Il problema centrale è semplice: che cosa includere, che cosa rifiutare? La linea della decisione fra il dentro e il fuori è il bordo dell’immagine. … il taglio della fotografia definisce il contenuto. … delimitando due fatti isolati, crea un rapporto. Attraverso una cornice immaginaria, il fotografo ordina i significati e le forme del mondo», come scrive John Szarkovski. È l’occhio del fotografo, è lo sguardo del fotografo. Lui può scegliere cosa inserire nella cornice. Non può però eliminare artefattamente ciò che vi sta dentro.

Siamo arrivati al termine della nostra conversazione. Il sole si è abbassato sulle colline che guardano verso Siena. Il merlo che, come metronomo ha scandito il ritmo della nostra chiacchierata volando avanti e indietro dal susino selvatico all’olivo secolare, si è ormai ritirato. Rovescio distrattamente sul tavolo la brocca dell’acqua. Rincorro l’onda con la carta prima che raggiunga il cellulare e i libri di Andrea. Tampono veloce tutta la tovaglia finché resta che una goccia. Una goccia soltanto.

Alessandro Vergni