Laddove c’è amicizia, se e quando c’è vera amicizia, non c’è più vergogna

e viene meno la paura

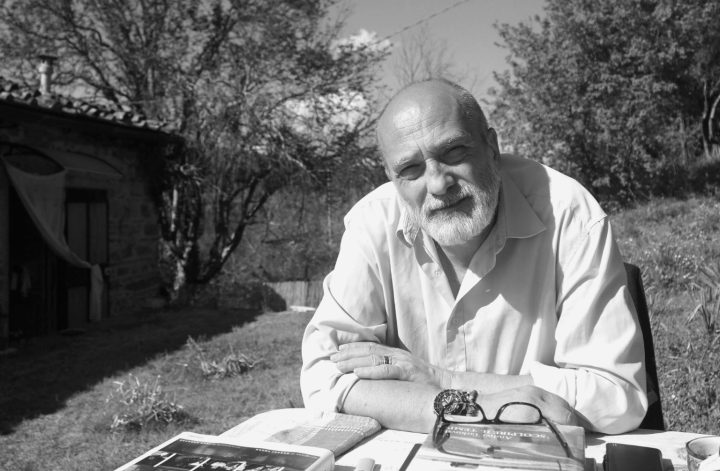

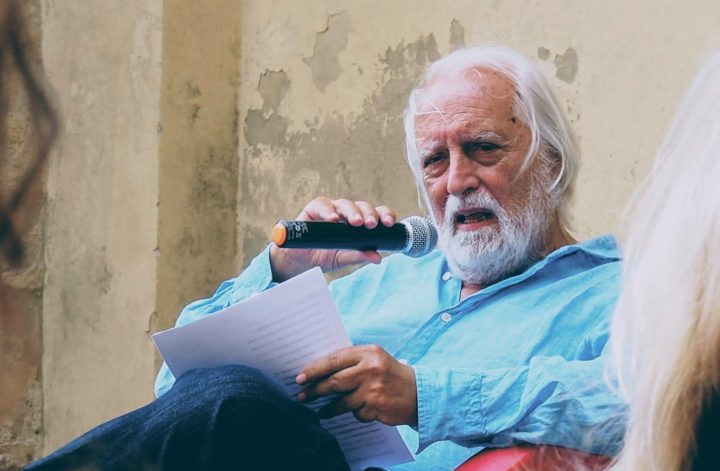

«Il silenzio tra due amici non è il mutismo di chi non ha nulla da dire ma è la conseguenza della consapevolezza di non dover più dimostrare nulla e di non doversi più difendere da nessuno». Queste le parole con cui il filosofo Silvano Petrosino descrive l’essenza del rapporto tra due amici, quel che caratterizza la loro relazione e intimità. Per il filosofo, l’amicizia vera, che proprio per questa ragione è rara, ci permette di rivivere in una certa misura l’originaria condizione paradisiaca dove «non devo più difendermi da niente e nessuno».

Professor Petrosino, in un recente incontro a cui ho avuto il piacere di assistere lei ha parlato di amicizia. Siamo in presenza di un termine oggi abusato, il più delle volte usato per indicare qualcosa che ha poco a che fare con un’esperienza carnale. È innanzitutto un problema di significato dei termini che utilizziamo?

Uno degli effetti della globalizzazione è l’universalizzazione della chiacchiera. Confondendo il parere con il pensiero, oggi tutti si sentono autorizzati ad esprimere il proprio parere credendo, per l’appunto, ch’esso sia un pensiero che in quanto tale meriti di essere diffuso e discusso. È il trionfo della spontaneità, di ciò che passa per la mente, dell’esigenza di sfogarsi e di mettersi al centro dell’attenzione. Uno degli aspetti caratterizzanti la chiacchiera a me sembra essere il seguente: in essa ogni parola ed ogni concetto finiscono inevitabilmente per usurarsi, per svuotarsi dall’interno perdendo di conseguenza tutta la propria nobiltà, la propria densità, la propria problematicità, il proprio calore; è il trionfo della tiepidezza e dell’incolore, di un sapere che in verità non ha più alcun sapore. Al dramma si finisce così per sostituire una farsa, un tranquillizzante e inoffensivo consenso generale. Di una simile corruzione il termine/concetto «amicizia» è una perfetta esemplificazione. Si parla dell’amicizia come di qualcosa — per l’appunto: come di una cosa — che si chiede, che si dà o si nega, e si confonde l’amico con il conoscente, magari anche simpatico e spiritoso, con il quale ci si scambia selfie in rete o si passa il tempo al bar parlando di calcio e di motori. Ci si trova «mille miglia» lontani dalla tragica severità di coloro che sostengono che l’amicizia non esiste, che siamo tutti lupi tra lupi; ma ci si trova anche molto lontani dalla profonda verità del detto «chi trova un amico trova un tesoro». L’amicizia autentica è una sorta di sospensione della legge della giungla, è il nome di un luogo in cui è possibile porsi senza imporsi, in cui è possibile vivere senza doversi continuamente difendere dall’essere distrutti ma anche senza voler distruggere e soprattutto senza volersi distruggere.

Parlando di amicizia lei ha fatto riferimento ad una poesia di Marguerite Yourcenar, I trentatré nomi di Dio. Il trentaduesimo nome, scrive la poetessa, è “il silenzio tra due amici”. Il silenzio è veramente capace di riempire un rapporto? In cosa si differenzia esso dall’assenza di parole?

La poesia che lei cita a me sembra di un’estrema profondità. Il Salmo 54 recita: «Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel suo cuore ha la guerra; più fluide dell’olio le sue parole, ma sono spade sguainate». Perché nasconderci dietro un dito? Il più delle volte noi parliamo per difenderci o per aggredire, e così per imporci; usiamo la lingua e la bocca non per parlare ma per divorare, o meglio ancora: usiamo la parola non per comunicare con l’altro ma per divorarlo ed imporci su di esso. Siamo un po’ tutti come il lupo di Cappuccetto Rosso: «Che bocca grande che hai? — chiede spaventata la bambina — È per meglio divorarti — risponde con fermezza il lupo». Interpreto la poesia della Yourcenar nel seguente modo: il silenzio tra due amici non è il mutismo di chi non ha nulla da dire ma è la conseguenza della consapevolezza di non dover più dimostrare nulla e di non doversi più difendere da nessuno. Laddove c’è amicizia, se e quando c’è vera amicizia, non c’è più vergogna e viene meno la paura.

L’amicizia, dice lei, è quel rapporto in grado di accogliere e di abbracciare l’altro così come è, un luogo nel quale posso stare nudo davanti, dentro l’altro. Cosa significa questo?

Mi riferisco alla nudità così come essa viene configurata all’interno del logos biblico. Perché ci copriamo, ci vestiamo? Senza alcun dubbio per difenderci dal freddo e dal caldo ma anche per difenderci dai colpi che ci possono ferire (siamo dei viventi senza particolari difese, senza carapace, senza pelliccia e spessi strati di grasso). Al tempo stesso ci copriamo per coprire i segni del tempo, le nostre imperfezioni fisiche (non vogliamo che ci vedano così come siamo) e in particolare quelle che non a caso chiamiamo le «vergogne». Prima del peccato, nell’Eden l’uomo era nudo e non provava alcun timore e soprattutto alcuna vergogna. In un certo senso l’amicizia vera, che proprio per questa ragione è estremamente rara, ci permette di rivivere in una certa misura quell’originaria condizione paradisiaca: non devo più dimostrare nulla, non devo più difendermi da niente e nessuno, non mi devo più vergognare di nulla. Mi permetta di ripeterlo: la vera amicizia ci parla dell’assenza di paura e di vergogna, e a me sembra essere proprio questo il tesoro di cui essa è una profezia.

Possiamo quindi parlare di amicizia come esperienza contemporaneamente di una dimora e di una liberazione? Se sì, liberazione da cosa?

Come già accennavo, liberazione dalla paura e dalla vergogna: amicizia come luogo in cui è possibile vivere da uomini senza aver paura e senza provar vergogna. Ma rispondo alla sua domanda anche in un altro modo; a tale riguardo ricordo le parole di Roland Barthes: «[…] chiamiamo libertà non solo la forza di sottrarsi al potere, ma anche e soprattutto la volontà di non sottomettere nessuno» (Lezione, Einaudi 1981, p. 10). Potrebbe forse essere questa un’altra definizione di amicizia: un legame senza potere, libero dal potere che ci sottomette ed opprime ma anche — soprattutto, osserva acutamente Barthes — dalla volontà di sottomettere ed opprimere.

In questo senso si può parlare di «amicizia» in riferimento a Dio?

Molti hanno rifiutato questa possibilità; l’assoluta trascendenza di Dio risulterebbe infatti compromessa da una simile visione pericolosamente antropomorfica. Eppure a me sembra che il Dio di Gesù sia in grado di sopportare una tale «contaminazione». È Gesù stesso che osa chiamarci «amici» parlandoci di Dio come di un Padre di cui non bisogna avere paura e di fronte al quale non ci si deve vergognare; ancora una volta, di fronte al Dio di Gesù si può stare nudi senza aver paura di essere giudicati per i nostri limiti e perfino per le nostre imperfezioni. D’altra parte, più prosaicamente, ogni vero padre ama il figlio per quello che è e non per quello di cui dimostra di essere capace: è lui, e questo gli basta.

Spesso le amicizie sono vissute come chiusura: un cerchio in cui ci chiudiamo escludendo il resto del mondo. Cosa rende possibile superare questa tentazione di una comfort zone tanto desiderata?

Il rischio da lei denunciato è costante e non può essere del tutto evitato. Personalmente credo che «due cuori e una capanna» sia una definizione dell’inferno; dopo un certo tempo, in quella capanna si scatena quasi inevitabilmente l’inferno; è la nostra esperienza quotidiana. Con un gioco di parole ho sempre sostenuto che il numero per eccellenza per descrivere la realtà umana, e più in generale la creazione tutta, non sia l’«uno» ma il «due», e più precisamente il «tre» proprio come ciò che sorveglia il «due» impedendogli di trasformarsi nell’«uno». Forse la Trinità ha a che fare con una tale numerologia, ma a questo punto il discorso diventa troppo arduo e complesso.

Un’ultima domanda, scomoda, ma necessaria: ogni rapporto prima o poi sperimenta il limite, sia esso inteso come tradimento che come irraggiungibilità ultima della profondità del cuore dell’altro. Si tratta di un errore di sistema o c’è dell’altro? Su cosa occorre tenere fisso lo sguardo per non essere vinti dal senso di disillusione?

Come già accennavo, mi sembra che nell’amicizia risuoni una profezia e una profezia attende sempre di essere creduta, di essere apprezzata e creduta. Come accade per tutte le vicende umane, nulla è mai garantito una volta per tutte, nulla, perfino l’amore per il figlio o per la madre, figuriamoci l’amicizia per l’amico, può essere dato per scontato, per qualcosa di definitivamente assicurato. Solo la magia pretende di garantire il «tutto, sempre e subito»; al di fuori della magia, l’uomo è costantemente chiamato alla decisione, al drammatico esercizio della fede e della libertà. La vita umana è per sua intima natura fuori garanzia; ogni volta bisogna ri—decidere per l’amico, e tale decisione risulta particolarmente difficile soprattutto quando emergono i miei e i suoi limiti. Questo non è un «errore» del sistema, è il cuore stesso dell’umano. Un passo del Siracide non finisce di sorprendermi e soprattutto di interrogarmi: «Se vuoi, osserverai i comandamenti; l’essere fedele dipenderà dal tuo buon volere […] Davanti agli uomini stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà» (Sir, 15, 15-17). Ecco su che cosa bisogna tenere fisso lo sguardo: quale è il nostro buon volere, che cosa desideriamo?

Alessandro Vergni

Articolo pubblicato su L’Osservatore Romano del 22 aprile 2022